※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。

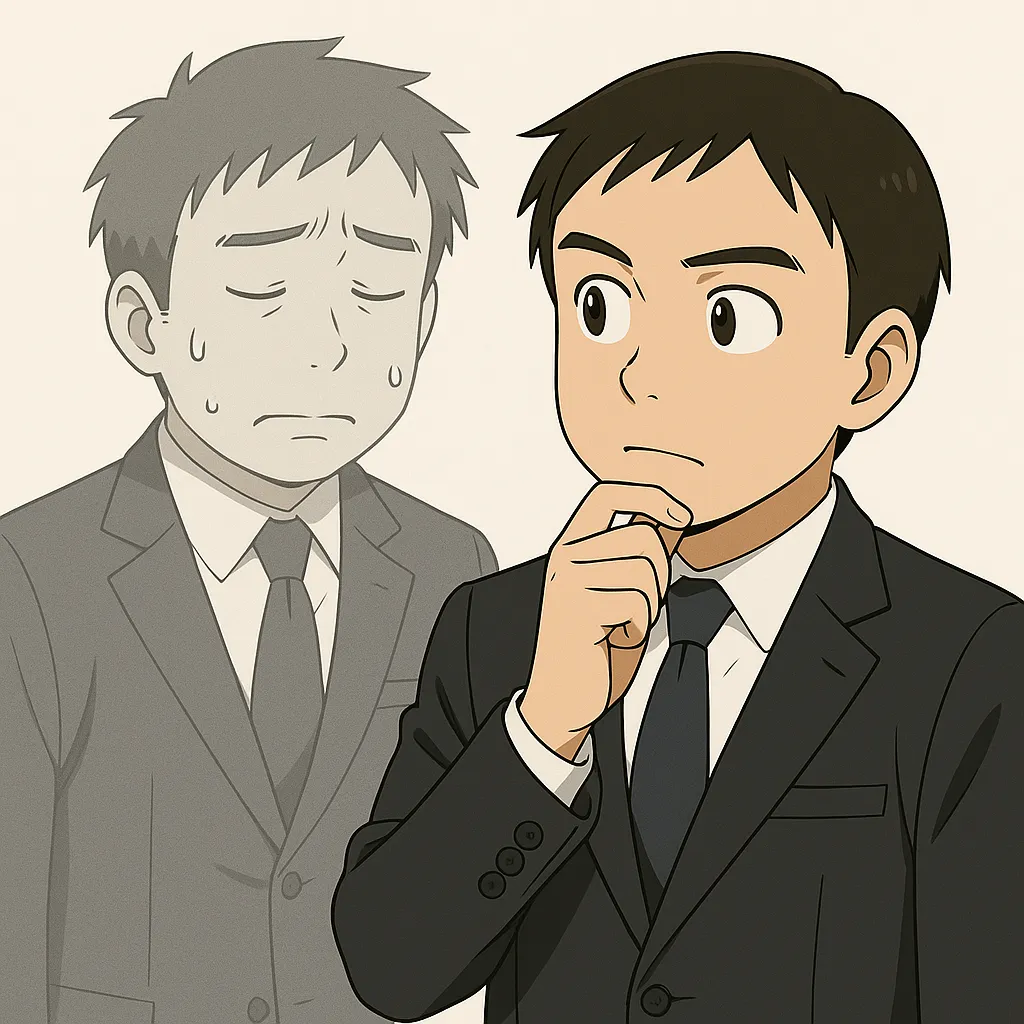

ある日、異動してきた佐藤さんに、先輩社員の山口さんが声をかけた。

山口さん:「早速だけど、何かあったら無理しないで相談してね」

佐藤さん:「えっ、それってどういう意味ですか?」

山口さん:「〇〇課長はすごく厳しくて、しかもそれだけじゃないっていうか…」

その言葉の意味を、佐藤さんは初日に思い知ることになる。

〇〇課長:「あの資料、時間かけてこれ?やる気あるの?」

佐藤さん:「す、すみません…。急いで修正します」

〇〇課長:「いや、修正ってレベルじゃないでしょ。根本的にズレてるんだよね」

そんなやりとりを繰り返すうちに、佐藤さんは自分の能力だけでなく存在を否定された気分になった――。

あなたの周囲にも、こうした上司の「指導」に悩んでいる人はいないでしょうか?

近年、そんな上司像を象徴する言葉として注目されているのが「クラッシャー上司」という概念です。

この言葉は、産業医の松崎一葉(まつざき・かずは)医師が提唱したもので、書籍や講演で紹介される中で注目が高まりました。

その特徴は「仕事はできるが、部下を精神的に追い詰める」こと。

成果を出して自分は出世していく裏で、部下のメンタルヘルスを損ない、最悪の場合は休職や退職に追い込むような行動を取る上司のことを指します。

この記事では、優秀なはずの管理職が、なぜそんな行動を取るのか、どう対応していけばいいのかについて考えます。

この記事の内容&分かること

- クラッシャー上司とパワハラ上司との違い

- クラッシャー上司の行動パターンや心理的背景

- クラッシャー上司の部下になってしまった場合の対策

- クラッシャー上司について想定される質問(FAQ)

クラッシャー上司=パワハラ上司、ではない

最初に「クラッシャー上司」と「パワハラ上司」の違いからです。

この2つは完全なイコールではなく、クラッシャー上司でありパワハラ上司でもある場合とそうでない場合があります。

パワハラ上司とは、一般的に権力を乱用し、組織内での立場を利用して部下に不利益を与える行動を取る人物を指します。

一方でクラッシャー上司は多くの場合は優秀で、かつ仕事に妥協が無く会社の業績に貢献しています。

このためパワハラ上司よりも会社側から問題視されにくく、その裏で部下を潰してしまうことが頻発します。その業績の陰に隠れて対策が遅れ、被害が長期化・深刻化しやすい点が問題です。

クラッシャー上司とパワハラ上司の比較表

| 項目 | クラッシャー上司 | パワハラ上司 |

| 行動の特徴 | 完璧を求めるあまり、部下の心を追い詰める | 威圧的・侮辱的・暴力的な言動 |

| 動機・意識 | 成果主義等に基づき、自分は正しいことをしていると考えている (必ずしも権力乱用を意図してない) | 権力の誇示、感情の発散 |

| 会社からの評価 | 業績が高く優秀と見なされている | 一定ではない |

| 部下の被害の現れ方 | 心理的負担・メンタル不調・キャリア阻害 | 恐怖感・離職・職場内の萎縮 |

| 問題の認識のされにくさ | 部下を潰しながら出世していく一方、「厳しいけど優秀」と見られがち | 行き過ぎた行動として社内で問題視されやすい |

なぜ今、クラッシャー上司が注目されるのか?

「クラッシャー上司」で検索すると数多くの記事がヒットすることから考えて、この表現は一般的になりつつあるようです。

背景には以下のような要因が考えられます:

- 精神疾患やメンタル不調が「個人の弱さ」ではなく、職場環境の問題として理解され始めている

- 昔の体育会系指導が問題視されるようになってきている

- 企業が「成果主義」を導入する中で、結果重視の上司が増えてきた

次章ではクラッシャー上司の行動パターンや心理を分析してみます。ただし「クラッシャー上司=悪」と決めつけるのではなく、心理学や行動経済学の視点を交えながら、多面的な分析を試みます。

クラッシャー上司の行動パターンとその心理的背景

次に「クラッシャー上司」の行動を分析してみます。

問題となるのはパワハラに認定されるような明確な暴言・暴力だけではなく、日々のコミュニケーションの中に潜む「強すぎる圧」「過剰な要求」「繰り返される否定」などです。

表面的には優秀だが、その実態は「部下潰し」

典型的なクラッシャー上司の言動は以下のようになります。:

- 期限を切って無理なタスクを振り、「これくらいやって当然」と言う

- ミスを執拗に追及し、「なんでそんなこともできないの?」と責める

- 「あの人はもっとできてたよ」と他人と比較してプレッシャーを与える

- 自分が気に入らない部下には、重要な仕事を回さず、干してしまう

- 休憩や相談の時間すら「甘え」とみなす

実績豊富な上司からこういった対応されると、部下の多くは「悪いのは自分」と受け止めてしまい、自信の喪失につながります。

さらに、こうした言動が日常的に繰り返されることで、部下のモチベーション低下、心身の疲弊につながります。

タイプ別に見るクラッシャー上司の特徴

クラッシャー上司と一口に言っても、すべてが同じタイプではありません。

心理的な背景に応じて、以下のような分類が可能です:

【正義型】自分のやり方が正解だと信じている

- 指導が極端に厳しい

- 異なる意見を認めない

- 結果が出ないと「努力不足だ」と断じる

→ 結果が出ない人に対して、周囲の環境は関係なく全て自己責任だと考える傾向が強い。

【支配型】部下の行動をすべて把握したがる

- 細かすぎる報告要求

- 業務の自由裁量を与えない

- 「全部俺がチェックしないと不安」と口にする

→ マキャベリアニズム的傾向、コントロール欲求が強い、マイクロマネジメント

【無自覚型】善意で部下を追い込んでしまう

- 「お前のためを思って」と言いながら部下の考えを否定

- 相談に乗るふりをして主導権を奪う

- 「自分も若い頃はそうだった」と自己投影

→ 本人に悪意はなくとも、共感力が欠如している

【嫉妬型】自分より部下が目立つことが許せない

- 若手社員の提案や活躍にイライラ

- 他部署に褒められた部下に冷たくなる

- 「出る杭は打つ」行動が多い

→ 自己肯定感の低さや自己効力感の不安定さが背景にある

クラッシャー上司のタイプ別比較

| タイプ名 | 主な特徴 | 背景となる心理傾向 | 言動の例 |

| 正義型 | 自分のやり方が唯一の正解と信じ、異論を許さない | 成果が全て | 「会社のためだ」「努力が足りない」 |

| 支配型 | 業務や言動をすべて管理下に置こうとする | コントロール欲求、マキャベリアニズム傾向、マイクロマネジメント | 細部に至る指示、相談せずに決定、干渉が強い |

| 無自覚型 | 良かれと思って結果的に部下を潰してしまう | 共感力の欠如、過去の成功体験の投影 | 「自分も若い頃は〜」「お前のためを思って」 |

| 嫉妬型 | 部下の活躍を快く思わず、機会を与えない | 自己肯定感の低さ、承認欲求の強さ | 経営陣から褒められた部下に冷たくなる |

なお、これらのタイプは完全に独立したものではありません。当初は「正義型」だった上司が、部下が実績を上げるにつれて「嫉妬型」に変わる、ということもあり得ます。

クラッシャー上司を行動経済学の視点で分析

クラッシャー上司の行動を、

「あの人は性格が悪いから」

「感情のコントロールができないから」

と、個人の性格に還元してしまうと、本質的な対処や理解にはつながりません。

クラッシャー上司の典型的な行動や心理を一歩引いた視点で捉えるために、心理学や行動経済学の考えに当てはめてみます。

支配欲:人をコントロールしたい心理

クラッシャー上司には多くの場合、他者を操作・支配しようとする性向が見られます。部下の細かい行動まで把握しようとする、他人の成功に水を差す、あるいは自分の手柄にしたがる――

これらは、まさに支配欲が働いているケースといえます。

特に「部下の自由な発言や提案を歓迎しない」「異論を許さない」といった傾向は、「自分の支配が崩れることへの恐れ」が背景にある可能性があります。

確証バイアスとレッテル貼り:不公平な評価

確証バイアスとは、「自分の信じていることを支持する情報ばかりを集め、反する情報は無視する」認知の歪みです。

クラッシャー上司が、ある部下を「できない奴」と決めつけてしまうと、その後はどれだけ努力しても、「やっぱりこいつはダメだ」と失敗だけを強調して記憶に残します。

一方、気に入っている部下には甘くなり、同じ失敗をしても「今回はたまたま」と受け取る傾向が出ます。

このような認知バイアスが、職場における不公平な評価や見えない圧力につながります。

自己奉仕バイアス:部下の失敗は部下の責任、部下の成功は自分の手柄

自己奉仕バイアスとは、成功は自分の努力・能力によるものとし、失敗は外部要因(他人・環境)に責任転嫁する傾向です。

クラッシャー上司は、「チームの成果は自分のおかげ」「失敗は部下のせい」と無意識に考えがちです。

この結果、部下の貢献が正当に評価されず、意欲を失わせることになります。

こうした評価の歪みが続くと、職場全体の心理的安全性が損なわれ、チームとしての生産性も落ちていきます。

嫉妬の心理と投影:自己肯定感の低さが攻撃性に変わる

クラッシャー上司は、業務の上では優秀で一見すると自信満々に見える人が少なくありませんが、その態度の陰に自己肯定感の低さが隠れている場合があります。

能力があっても自己肯定感が低い人は、ありのままの自分の価値を信じることができないため

「結果を出せない自分には価値がい無い」

といった考え方に陥りがちです。

このような上司にとって、周囲から評価されている若手社員や自分より成果を出している部下の存在は、自身の存在価値を脅かす危険な存在に映るのです。

その結果、無意識のうちにその部下をけなしたり、失敗を強調したりするような言動が出てきます。これは、相手を見下すことで自分の立場を守ろうとする投影という心理防衛の一種です。

たとえば、

「あいつは調子に乗ってるだけだ」

「若いくせに偉そうに」

「あれくらい誰でもできる」

といった言葉の裏には、「自分のほうが上でいたい」という切実な願望が隠れています。

なお、自己肯定感については以下の記事もご覧ください。

戦う?逃げる?クラッシャー上司への対処法

部下としてクラッシャー上司と日常的に接するのは精神的にも消耗が激しいものです。

経営者、上長、人事部など、公式ルートで相談が可能であれば話は早いですが、会社から一定の評価を得ている上司に対して異議を唱えることが自分の立場を危うくする可能性もあります。

ここではRPGゲームでの、

▷たたかう

にげる

ぼうぎょ

…といった明確な選択肢だけでなく、職場に居続けながら自分を守るための戦略を中心に考えてみます。

自分を守る伝え方と距離の取り方

まず、クラッシャー上司と無理にぶつかる必要はありません。

むしろ、

「この人は自分のやり方が絶対正しいと思っている」

「話が通じにくい、というか、通じない」

そう認識した上で、自分の心を守る会話術を取り入れることが有効です。

言い方を変えるだけでストレスが減る例:

- 「すみません、できませんでした」

→「進捗はここまでです。次はこう対応します」 - 「忙しくて対応できません」

→「ご指示の優先順位を教えていただけますか?」 - 「それは違うと思います」

→「こういう選択肢もあると考えましたが、いかがでしょうか?」

こうした伝え方には「NOを言わずにNOを伝える」技術が必要です。これは、ナッジ理論(強制せずに選択を誘導する手法)と近い発想でもあります。

また、距離の取り方としては、物理的な接触回数を減らす、別ルートの報告経路を確保するなど、少しでもプレッシャーを避ける工夫が重要です。

周囲に信頼のネットワークを持つ

クラッシャー上司と1対1で対峙していると、「悪いのは自分の方かもしれない」と思い込んでしまいがちです。

しかし、同じ職場に第三者の視点を持てる人がいるだけで、精神的な防御力が高まります。

たとえば、

- 他部署の信頼できる先輩

- 社内のメンタル相談窓口

- 元同僚や、OB・OGとのネットワーク

このような人間関係を活用して「事実を客観的に見直す」ことで、自分を責め過ぎずに済むようになります。

感情の伝染(emotional contagion)という心理現象があり、ネガティブな感情は人から人に移るものです。その影響を断ち切るためにも、違う空気を吸う場所を意識的に作るのは大切です。

自分が「クラッシャー上司を変えられる」と思わないことが大切

クラッシャー上司に悩まされていると、

「業務の上では優秀なんだし、接し方さえ変えてくれれば…」

という思いが頭をよぎるかもしれません。

ですが、その発想には注意が必要です。

変わる意思がない相手を自分の都合で変えようとすることは、

「自分の考えのほうが正しい」

という前提に基づいています。

皮肉にも、それはクラッシャー上司が「正しいのは自分だ」と信じて部下に圧をかける構造と、実はそっくりです。

クラッシャー上司が抱える問題:メタ認知の低さ

クラッシャー上司に共通する深層的な特徴として、「メタ認知能力の低さ」が挙げられます。

メタ認知とは、「もう一人の自分」の視点で、自分の思考や感情、行動を客観的に把握し、適切に調整する力を指します。

この能力が低いということは、自分の言動が他者にどう影響しているかを客観的に振り返る力が弱く、自分自身の在り方を客観的に捉えることができません。また、他人からの意見をきっかけに「そういう考え方もあるのか」と自分の意見を見直す、ということが根本的に苦手です。

そのため、周囲から何を言われても「自分は正しい」「部下が未熟」という前提のままで、相変わらずの態度を続けてしまうことになります。

クラッシャー上司は自分を客観視することが苦手

相手を変えるより、自分の反応を変える方が現実的

他人を変えることはとても難しく、多くの場合その努力は徒労に終わります。

だからこそ、自分がどう受け止めるか、どう行動するかに意識を向ける方が、現実的でストレスも少なく済みます。

- 相手の言葉に過剰に反応しない工夫

- 安全な距離のとり方

- 状況に応じて第三者を挟む

こうした「自分の守り方」にフォーカスすることで、クラッシャー上司との関係においても、自分の心を守ることができるようになります。

逃げる・見切るという選択肢も視野に入れる

ここまで書いたことは「限界まで耐え続けろ」というメッセージではありません。

組織が変わらない、相談しても状況が変化しない――そんなときは、戦略的撤退=転職も選択肢の一つです。

本来であれば、辞める・辞めないの判断を感情的になっているときに下すのは禁物です。

- 今の職場で得られる待遇やスキル

- 自分の将来の為のキャリアプラン

- 他社と比べた際の待遇や成長機会

このような自己分析の上で転職を決断すべきですが、最優先なのはやはり自らの心身を守ることです。

【転職を検討中の方におすすめの記事】

経営者の視点:組織はクラッシャー上司をどう扱うべきか?

クラッシャー上司による部下の離職や疲弊は、組織全体の生産性や風土にも深く関わる構造的な課題です。

だからこそ、上司本人の自覚や部下の我慢に任せるのではなく、組織として明確な対応方針を持つことが不可欠です。

「成果を出す上司だから黙認」では組織が崩れる

クラッシャー上司の多くは、外から見ると「仕事ができる人」「数字に強い人」と評価されているケースが多くあります。

そのため、「部下は大変だろうけど、結果を出しているし…」と黙認されてしまうことが珍しくありません。

しかし、そうした状態を放置すると次のような影響が出てきます:

- 優秀な若手が育たずに離職

- チームの士気が下がり、生産性が低下

- 心理的安全性が失われ、新しいアイデアが出なくなる

- 職場の評判が悪化し、採用にも悪影響

つまり、短期的な成果に目を奪われていると、長期的には大きな損失を招くのです。

問題を可視化し、相談しやすい空気をつくる

最重要なポイントは、クラッシャー上司の存在が「個人の我慢」で隠されてしまわないように、問題を早期に可視化する体制を整えることです。

- 第三者が対応する相談窓口の設置

- 上司以外に相談できるメンター制度

- 職場ハラスメント研修での事例共有

- 匿名での意見投稿や通報フォームの設置

これらはすべて、「問題を組織が拾い上げられる構造」を整えるための手段です。

一人の声がきっかけで、職場の空気が変わることもあります。

離職対策:評価制度・フィードバックの仕組みを見直す

まずは「成果だけで評価される文化」を是正し、人を大切にする管理職が正当に評価される仕組みを構築していくことが必要です。

施策の例として以下のものがあります。

- チームの離職率やメンタル不調者数も評価に含める

- 360度評価(部下・同僚・他部署からの評価)を導入する

- 部下との1on1や職場環境に関する定期アンケートを行う

- 「人を育てる力」を昇進条件として重視する

組織として離職率の課題に本気で取り組むためには、単なる個別の問題解決に留まらず、社員が退職に至る根本的な理由を客観的に把握し、包括的な対策を講じることが不可欠です。退職者の生の声やデータを基にした分析、専門家によるコンサルティングは、これらの課題解決の大きな助けとなります。

まとめ:クラッシャー上司の問題は組織の問題

クラッシャー上司の問題は、単に「上司本人が悪い、指導についていけない部下も悪い」では片づけられません。

それは、会社の未来の為に

- 管理職はどうあるべきか

- 今後はどのような人材を管理職として昇進させるべきか

- そのための人事評価制度はどうすべきか

といった組織全体の問題です。

このように考えると、会社が問題に取り組もうとせず、クラッシャー上司に苦しめられる状況が変わることが期待できないのであれば、やはり転職を考えざるを得ないかもしれません。

よくある質問&疑問(FAQ)

本記事を最後までご覧頂き、誠にありがとうございます。

内容に関して、想定される疑問点およびその対処法についてFAQ形式でまとめました。